Penulis: Sulaiman

Penulis: SulaimanMahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

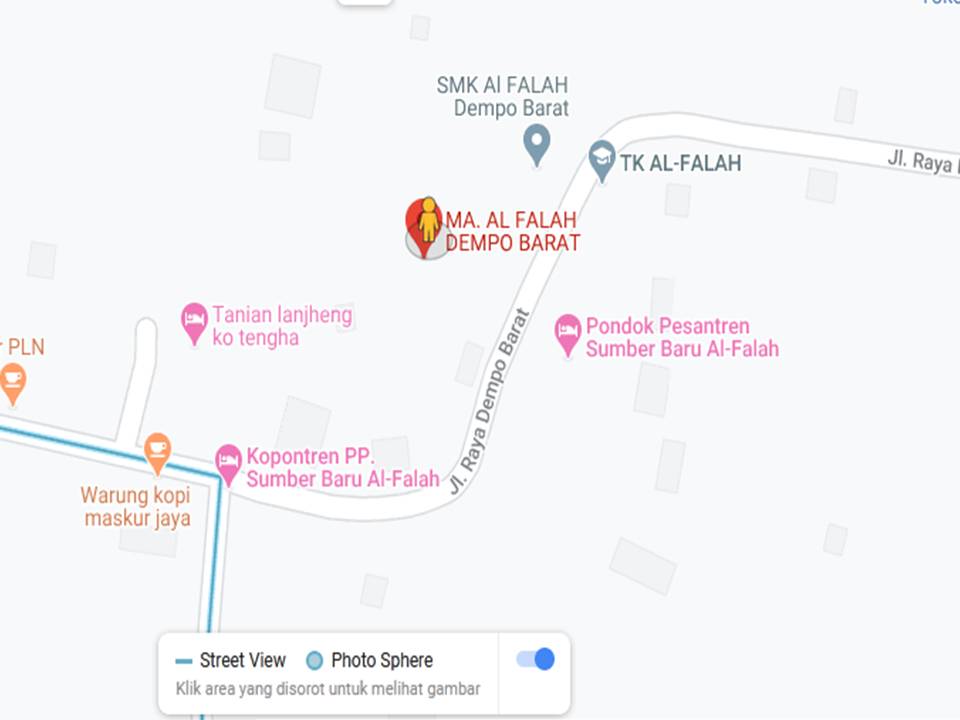

Alumni MA. Al-Falah Tahun 2009

===========================

Di suatu malam.

Di langit, titik-titik cahaya bertaburan menancap mata yang memandang. Mungkin bintang, mungkin galaksi atau benda-benda langit lainnya. Di bawah langit April, kesunyian malam yang berpeluk erat dengan desir angin menyelimuti sebuah kampung. Jalanan beraspal, memanjang dari selatan ke utara. Dari langit, jalan itu lebih tampak sebuah garis yang tak persis lurus, menggaris kesunyian dari ujung selatan dan utara.

Di sebuah rumah, di tepi jalan, seorang perempuan muda mengintip ke luar dari balik pintu yang terbuka sedikit. Sepi. Tapi penerang jalan di sepanjang jalan cukup jelas untuk melukis siluet bayangannya sepanjang jalan.

Dia melenggang keluar perlahan-lahan. Dia tak sendirian. Seorang anak kecil tertidur pulas dalam gendongannya. Ia dengan hati-hati menutup pintunya seperti semula lalu berjalan menjauhi rumah dan segala kenangan yang dia bangun sepanjang lima tahun lebih. Ia tinggalkan suami yang dulu begitu ia kasihi.

Sepanjang jalan, kenangan dan kasih sayang bersitegang dengan kebencian dan kenyataan yang kini ia jalani. Dalam ketegangan, di satu sisi keputusan pergi dicaci dan dicemoohi. Kenangan dan kasih sayang menariknya, hendak merobohkan unggukan emosi yang dibangun di atas kebencian-kebencian kecil dalam beberapa hari ini.

“Pergi, meninggalkan suami, apakah itu jalan pengabdian seorang istri?”

Ia terus berjalan.

“Di depan penghulu, diantara banyak mata yang menyaksikan, diantara banyak telinga yang mendengarkan, diantara banyak doa yang dipanjatkan ke langit. Kau dikelilingi harapan dan kebahagiaan saat-saat suamimu mengikrarkan janji suci untuk menjadi pelindungmu. Dan kau, juga tak kalah bahagianya, menerima janji suci itu. Kau menerima suamimu sebagai pelindungmu. Lalu penerimaan semacam apa yang kau ucapkan dari kedua bibirmu waktu itu?”

Sesak dadanya. Juga hangat di sudut matanya tiba-tiba membuat garis air mata di pipimu.

Tapi ia memilih terus berjalan, meninggalkan sebuah rumah yang kian jauh kian serupa sepotong titik. Makin lama makin tergerus dari pandangan, makin kabur diselimuti jarak, diselimuti malam.

Tapi, perempuan itu sadar dalam hatinya. Sepotong titik yang ditinggalkannya tetaplah serpihan sejarah, serpihan masa lalu. Dia ingat, pada serpihan masa lalu, dia pernah memimpikan masa depan yang indah. Dia membayangkan masa tua bersama, diikat cinta yang selalu segar dan selalu muda. Tak ada tangan lain yang meraih tangannya, tak ada pundak lain yang menjadi sandarannya: selain tangan atau pundaknya.

Dulu dia begitu yakin, keyakinan yang gebu: cinta adalah karang yang gagah. Dihantam ombak sedahsyat apapun, tetap tak goyah. Dia yakin, pertalian cinta adalah pertalian yang abadi.

Keyakinan itu tidak hanya dia saksikan saat-saat dengan suaminya. Sang ibu, orang yang begitu dia cintai, adalah saksi sederhana bagaimana dia memberi contoh tentang pertalian cinta, pertalian suami istri.

Dia tahu, ayahnya yang pemarah, sering meledak-ledak memarahi ibunya, kadang membentaknya, mungkin juga menamparnya.

“Ibu tidak marah?”

Perempuan tua yang dipanggilnya ibu hanya tersenyum.

“Kemarahannya bukan segalanya, anakku. Ia hanya reaksi spontan, saat dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Aku yakin, begitu dia kembali sadar. Dia hanya akan menyesali perbuatannya dan minta maaf”.

“Hanya menyesali dan minta maaf?”

“Bersyukurlah nak, jika menyesali dan minta maaf lahir dari kesungguhan hati”.

Akhirnya, perempuan tua itu hanya bisa tabah: ketabahan yang diperjuangkan demi lestarikan tali cinta, ikatan pernikahan.

***

“Aku malu sebagai orang tua, tak bisa mendidikmu menjadi anak perempuan yang berbakti kepada suaminya”, suaranya tua tapi tegas.

“Ayah, aku sudah coba berbakti yang aku bisa untuknya. Tapi berbagi cinta, apakah kau ingin menghukumku dengan derita selamanya?”.

“Kau melawan, apakah ini yang diwariskan dari pendidikan sekarang. Seorang perempuan, istri sah dari seseorang, pergi meninggalkan suaminya. Apakah ini pengabdian? Pengabdian macam apa, ayo jawablah kalian yang merasa terdidik”, suara tuanya meninggi, menggema dan menggidikkan orang-orang di ruangan ini.

Dari sudut kedua matanya, sebening bola air mata perempuan yang dihakimi itu mengucur. Diam. Demikian juga dengan anak-anaknya yang lain yang berkumpul dalam satu ruangan menyaksikan pengadilan keluarga atas kakak tertuanya.

“Suamiku, tetaplah dalam batas. Sebagai orang tua, mungkin juga ada baiknya mendengarnya. Percayalah, anak kita adalah anak-anak yang baik, yang terdidik. Hanya saja mungkin ada jalan rumit yang tak mampu dia hadapi”, perempuan tua itu berhenti sejenak, dan merangkul anak perempuannya.

“Apakah ibu tak pernah memberimu pelajaran sebagai istri yang baik, anakku? Tidakkah aku selalu menunjukkan padamu bagaimana jadi seorang perempuan yang baik, istri yang baik padamu? Lalu mengapa kau memilih jalan ini anakku?”

Perempuan muda itu merangkul erat ibunya, dan menangis sejadinya:

“Maafkan, ibu. Tapi, aku bukan dirimu, bu. Aku tidak memiliki kesabaran itu. Aku adalah perempuan yang ingin dicintai tanpa menanggung perasaan derita diduakan. Aku mencintainya, aku ingin menemaninya, aku ingin berkorban dan selamanya tetap dalam ikatan pernikahan dengannya. Tapi tidak dengan jenis pertalian cinta semacam ini”, hatinya bergetar, meronta.

Sebagai seorang ibu, ia, dari hati, mengerti penderitaannya. Seperti merasakan derita batinnya, sang ibu juga menangis dalam hati.

Sejak kecil dia hanya mengenal cinta, satu cinta yang berarti hubungan dua orang saja: satu sama lain berbagi, satu sama lain mengasihi. Cinta, yang dia tahu, di kampungnya diteguhkan lewat ritual pernikahan, dirayakan. Dan baginya, ritual itu sakral dan harus dipatuhi hanya karena mengandung isyarat moral tentang komitmen pertalian cinta. Ritual itu bermakna atau berharga sejauh dihubungkan sebagai penguat komitmen hubungan dua orang: suami dan istri.

Dalam komitmen, masing-masing harus memberi dan menerima satu cinta yang utuh, yang tak terbagi. Dalam komitmen, masing-masing bertanggung jawab sebagai suami dan sebagai istri.

Baginya, rumah yang indah dari bangunan pertalian cinta adalah rumah dua orang yang sadar bahwa cinta sepenuhnya hanya milik berdua. Demi komitmen itu, satu sama lain sadar untuk menjaga kepercayaan satu sama lain.

Keyakinan itu juga berlaku baginya, bagi perempuan muda itu. Sebabnya, ia merasa perlu memberontak biar pun dari sudut norma yang berlaku di kampungnya, ia tak lebih dari perempuan yang tak berbakti kepada suaminya.

“Kalau begitu, pergilah!”.

Semua yang di ruangan tak percaya. Tapi mereka tak bisa membantah ucapan ayahnya.

“Pergi dari sini. Segera kemasi barang-barangmu. Anakmu, biar ibumu yang merawat”.

***

Dua bulan telah berlalu sejak perempuan itu diusir dari rumahnya. Di salah sebuah kamar, dia menangis teringat anaknya yang masih kecil. Dia merindukannya. Dia ingin pulang untuk sekedar menjenguknya. Tapi, dia sadar, ayahnya belum bisa menerima kenyataan ini.

Dua bulan kemudian, sepucuk surat dari adiknya, yang paling muda.

Kakak, apa kabar!

Semoga kakak sehat selalu. Aku merindukan kakak.

Kakak mungkin marah atas keputusan ayah. Aku juga marah kak, bahkan hampir setiap hari aku berbicara mengenai kakak dengan ayah.

Saat, kakak memutuskan untuk pergi, dan orang-orang, entah terang-terangan atau diam-diam, mengutuk kakak sebagai tidak berbakti kepada suami, aku memilih mempertimbangkan lagi jalan rumit yang dirasakan kakak. Aku yakin ketentuan norma yang berlaku di kampung ini tak lagi memadai untuk menjelaskan jalan yang diambil kakak sebagai sepenuhnya buruk. Aku yakin ayah telah mengambil jalan yang salah. Itu sebabnya aku berani mendebatnya suatu kali di rumah.

Ayah masih tetap bersikukuh bahwa apapun alasannya, kakak salah meninggalkan suami kakak. Ayah berpegang pada norma yang berlaku, bahwa seorang perempuan sepenuhnya harus tunduk dan berbakti pada suaminya.

Aku mempertanyakan adakah ini norma yang keliru atau orang-orang yang telah salah menafsirkannya sehingga memungkinkan suatu norma menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Dalam keputusan kakak pergi, ada hal yang mendahului sebagai sebab, yaitu kakak diduakan. Suami kakak memiliki istri muda. Ada cinta yang yang semula utuh untuk kakak satu-satunya, lalu terbagi dengan kehadiran perempuan lain. Ada pertalian komitmen yang dilanggar. Pernikahan yang sakral, yang dalam keyakinan kakak, sebagai penanda dikukuhkannya komitmen pertalian telah dinodai dengan kehadiran orang lain.

Jika dalam kasus ini, norma yang ada membenarkan suami kakak dan mengutuk kakak yang memilih perceraian, lebih baik aku memilih meninggalkan norma ini. Norma ini sudah tidak sejalan dengan pikiranku, dengan semangat pikiran-pikiran baru. Pernikahan sudah sepatutnya dipertanyakan jika menempatkan suami-istri dalam relasi yang timpang, yang menempatkan dominasi lelaki atas istri.

Jalan pemberontakan kakak telah membuatku berpikir bahwa norma, sebagai ketentuan yang disepakati dan berlaku di masyarakat, adalah hal yang tak sepenuhnya ajeg, ia mudah disesatkan dan kadang perlu ditimbang-timbang lagi menghadapi zaman yang makin berkembang ini.

Untuk Kakak, bertahanlah, bersabarlah.

***

Lima tahun berlalu. Seorang lelaki tua tergeletak di kamarnya. Seorang lelaki muda duduk dalam satu jarak di sampingnya.

“Nak”.

“Ayah memanggilku?”.

“Kau tau, lima tahun yang lalu, saat ayah memutuskan mengusir kakakmu, itu keputusan yang berat. Ada perasaan berdosa, kasihan dan nurani sebagai ayahnya sesungguhnya tidak mengijinkan keputusan itu diambil”.

Bibirnya bergetar. Dadanya terlihat naik turun. Dari matanya, ia menangis.

“Tapi, norma yang berlaku, nak, entah seberapa tak sempurnanya sebuah norma, ia tetaplah ketentuan yang diamini orang banyak. Aku bukan tak menimbang-nimbang pikiranmu, juga pikiran kakakmu. Juga pikiranmu bukan tak baik, justru lebih maju dari yang aku pikirkan. Aku lebih banyak menerima ketimbang menolaknya”.

Kamar itu sunyi. Sesekali hanya suara batuknya yang tak tertahan. Sang muda bereaksi untuk membantu ayahnya, tapi ditolaknya dengan isyarat. Sehabis reda dari batuknya, ia melanjutkan:

“Tapi pikiranmu, nak, semaju apapun, belum sepenuhnya sebuah norma di kampung terbelakang ini. Ia baru sebatas pikiran orang-orang terdidik, yang kebetulan memperoleh pendidikan tinggi di tempat yang lebih maju. Dan, satu orang sepertimu dan seperti kakakmu, apalah artinya dibanding ratusan atau ribuan orang kampung yang belum mengerti pikiran barumu, nak. Pikiranmu, semaju apapun, menghadapi pikiran mayoritas, tetaplah pikiran yang tak jauh beda dengan kegilaan atau penyimpangan. Itu sebabnya, kakakmu tetap dikutuki orang-orang”.

Lelaki muda itu diam. Dia mengagumi kebijaksanaan ayahnya. Dia membenarkan: definisi penyimpangan atau kegilaan pikiran kadang hanya soal pengadilan pikiran mayoritas atas pikiran minoritas yang bisa jadi jauh lebih maju.

Dia ingat tokoh sosiolog yang pernah dia pelajari, Auguste Comte. Karakter masyarakat sangat dipengaruhi oleh kecenderungan umum berfikir masyarakatnya. Itu sebabnya, kemajuan (karakteristik) sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh evolusi pikiran atau cara berfikirnya.

“Nak, ayahmu benar-benar dilema saat itu. Dengarkan, nak, juga kakakmu harus tau nanti. Menuruti norma yang jadi pikiran mayoritas dan mencampakkan pikiranmu saat itu, tak ada hubungannya dengan cinta dan benci. Aku tak membenci kakakmu, anakku sendiri. Itu hanya soal keteguhan memegang ketentuan norma yang berlaku. Bagaimana ayahmu akan lemah di hadapan anaknya yang dinilai melanggar norma atau etika umum yang berlaku, sementara pada orang lain, ayahmu sering meneguhkan itu? Apa kata orang-orang, nak?”.

Anaknya tak mendebat sang ayah meski tau banyak yang tak dapat ia terima. Dia cukup sadar, ia sedang berusaha jujur, berusaha melepaskan perasaan terbebaninya sebagai orang yang ditokohkan di kampungnya.

“Nak, alangkah nikmatnya jadi seseorang yang segala perkataan dan tingkah lakunya tak selalu jadi perhatian dan teladan orang banyak. Ia bisa lebih bebas sebagai seorang diri. Juga lebih bebas untuk membuat sedikit kesalahan di masyarakat yang mungkin hanya dapat cacian orang-orang, tapi tak berpengaruh atas longgarnya aturan, norma. Kau mengerti maksudku, nak?”.

Pemuda itu diam. Lelaki tua melanjutkan:

“Bagaimana akibatnya atas masyarakat andai saja saat itu, aku memberi kelonggaran atas kakakmu, tanpa mengutuki kakakmu sebagai salah? Kau nanti juga mengerti, nak”.

***

Di tempat yang jauh, yang diliput kerinduan, perempuan itu menerima sepucuk surat:

Kakak, ayah meminta maaf, semua keluarga mengharapmu pulang. Mari kita mulai lagi dari awal lagi. Kita sudah belajar dari banyak kesalahan di masa lalu. Kami semua merindukan kakak.

Isi surat itu singkat. Tapi membacanya, ia jadi senang dan semangat. Senyumnya kini lebih lepas dari yang sudah-sudah. Dia akan bertemu lagi dengan orang-orang yang dicintainya, keluarga: sebuah ikatan kecil berlandaskan darah dan ikatan kasih sayang yang sempat dirobek-robek masalah dan dihancurkannya, tapi tak benar-benar robek dan tak benar-benar hancur.

Selama ini dia bersabar menantikan saat seperti ini. Dan saat yang dinantikannya benar-benar datang, ia jadi makin yakin: kesabaran adalah satu-satunya cara menaklukkan waktu.

Ciputat, 12 April 2016

Sumber: https://menulisuntukbumi.wordpress.com/2016/04/13/p-u-l-a-n-g/#more-404

0 comments: